なぜ今、「統合思考経営」なのか?

~ESGを踏まえた長期にわたる価値創造のために~

人材多様性と人材ポートフォリオ(その2)

~人材属性(採用慣行)の多様性は進んでいるか?~

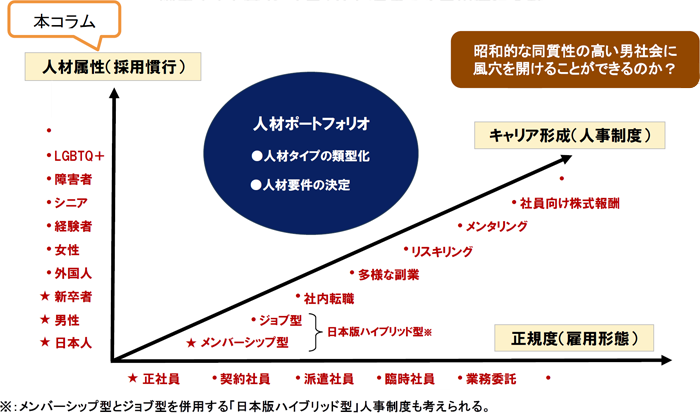

前回(第28回)は、昭和的な雇用・人事慣行に基づく同質性集団から脱して、いかに人材多様性に富む多様性集団に転換するか、その枠組(「人材ポートフォリオ」を考える雇用慣行3軸)を提示しました。今回は、まず3軸の1つである「人材属性(採用慣行)」を取り上げ、多様な属性の人材を採用し始めた日本企業の現状と課題を論じます。

変容する日本企業の人材採用

日本企業の人材採用の慣行が変容しています。背景には「人手不足」の深刻化がありますが、日本で本当に人材属性の多様性に富む企業社会は実現するのでしょうか。昭和的な同質性の高い集団に風穴を開けるのは、一体何でしょうか。

本稿では、人材属性として、新卒者、キャリア人材、女性、シニア人材、外国人、障害者、LGBTQ+に着目し、それぞれの採用動向と事例や課題を考えてみます(図表1)。

- (注1)各軸の★は、「昭和のおじさんシステム」における雇用慣行3軸上の典型的な要素を示す。

- (資料)筆者作成(本図は、本コラムシリーズ第28回の図表2の再掲)

(注)以下の<目次>は、フルレポート(稿末PDF参照)から「見出し」を抜粋したものです。

列挙した「見出し」から、筆者の着眼点や問題意識がご理解いただけると思います。

7つの人材属性がありますが、関心のある所や直面する課題からお読みください。

<目次>

新卒者:新卒一括採用は「配属ガチャ」でミスマッチ

多くの日本企業が当然と思い込んでいる、メンバーシップ型雇用の基盤である「新卒一括採用」の是非が問われているのです。もう、キャリア採用が半数に迫っています。

- 若手社員の早期退職と転職意識

- 新卒者の「つなぎ留め」に苦心する企業

- 内定式が終わっても、油断はできない!

キャリア人材:競争力を高めるには、キャリア採用が必須

キャリア採用の狙いは、単に欠員補充や人員増強でなく、戦略的な「人材ポートフォリオ」の観点から自社にはない知識・技能・ノウハウの獲得です。人材流動化と企業風土改革へのインパクトがあります。

- キャリア採用が半数で、「新卒中心主義」は転機!?

- キャリア人材を「外様」と考えるなら、世界では戦えない

- 異業種間でも人材獲得競争、新しい採用方法も登場

- メンバーシップ型雇用のままで、キャリア人材は活きるのか?

女性:女性の正社員と管理職をどう増やすのか?

職務(ジョブ)に対する相性と能力は、男女による差はない。これは、筆者の経験に基づく持論です。

女性管理職が少ないのは、候補者が育っていない(育ててこなかった)からです。加えて、長時間労働や転勤という働き方に女性が対応できず、キャリア形成や人事評価に男女差があったからです。

- 女性雇用の質・量が集約される「男女の賃金格差」

- 世界に後れをとる日本企業のジェンダーギャップ

- 若い女性世代で進む正社員化

- しかし、女性課長はなお1割強

- 男女間の賃金格差の是正が急務

- 放置していると、来ない理系女子(リケジョ)

シニア人材:「引退年齢」は自分で決める時代に

シニア人材の雇用促進策の一つは定年廃止です。しかし、“人塊”の「出口」たる定年制を廃止するには、「入口」たる新卒一括採用の改変と関連付けた、全く新しい世代間調整の人事制度が必要です。

- 働くシニア、20年連続で過去最多に

- 2025年4月から、定年は65歳に

- 進むシニア人材の待遇改善

- OECDが提言するも、日本の定年廃止は難しい!?

外国人材:いかに日本企業を選んでもらうか?

小売や外食、建設、介護、宿泊などの現場で、日本人の若者が採用できません。

外国人材に日本を働く国として選んでもらえる仕組みづくりが不可欠であり、雇用する企業が外国人材に対して就業・育成・生活を支援するのは必然です。

- 外国人材を「経営」と「現業」に分けて考える

- 外国人材に選ばれる日本企業になれるか?

- グローバル展開に不可欠な「経営幹部人材」

- 「特定技能」の創設で、長期就労可能となった「現業技能人材」

- 小売・外食・介護で、「特定技能」外国人の増員計画

障害者:障害者を「戦力」にできるか?

ICTの発達でリモートワークが可能となり、障害者の職域が広がっています。障害者の就労を阻んでいた障壁が先端技術で突き崩されれば、やりがいの向上と定着という永年の課題解決につながります。

- 法定雇用率ギリギリから「障害者の戦力化」へ

- ICTやDXで障害者の職域拡大

- 中小企業でも障害者は貴重な戦力

- 「ニューロ・ダイバーシティ(脳の多様性)」を活かす

LGBTQ+:まだ性的偏見で人材を排除するのか?

LGBTQ+の人材属性としての観点を忘れてはなりません。その欠如は人材の獲得・定着を阻む経営リスクです。知らぬ間に有能な求職者を遠ざけ、さらに離職者を生んでいる可能性があるからです。

- LGBTQ+は、人権と人材の両面で

- Z世代はマイノリティ受容性を重視

- 企業のLGBTQ+取組と外部評価

- 本稿は、濱口桂一郎著『ジョブ型雇用社会とは何か-正社員体制の矛盾と転機』(岩波新書、2021年)を参考にした。

「ジョブ型とメンバーシップ型」呼称の提唱者である著者は様々な誤解を指摘し、「目から鱗」の痛快な書である。

今回は、日本企業の同質性集団を改造するために、人材属性の多様性に焦点を当てた採用慣行を考えてきました。深刻化する「人手不足」を背景に、日本企業は本気で採用慣行を変えようとしています。特にキャリア人材の採用急増は、人材流動化と企業風土改革にかなりのインパクトがあります。

ただし、必然的に新卒一括採用を前提とする年功序列を破壊するため、「メンバーシップ型雇用」の崩壊につながります。このことを日本企業は理解しているのでしょうか?

次回(第30回)は、2つ目の軸「キャリア形成(人事制度)」について、メンバーシップ型雇用・人事慣行が根強く残る中で、「ジョブ型」を模索し始めた日本企業の現状と課題を論じます。

本コラムのフルレポートは、こちらからダウンロードしてください。

(つづく)